k8凯发官网“银河明白!”——揭秘国家太空实验室的青春力量|swag台湾官网|

多批次空间科学实验样品随神舟飞船返回ღ✿,科研人员对返回科学实验样品进行检验及初步分解ღ✿。本版图片均由中国科学院空间应用工程与技术中心提供

它可以是“世界上最冷的地方”ღ✿,以接近绝对零度的温度“冻”住原子的“脚步”ღ✿;它也可变身“太空熔炉”ღ✿,难熔的高强铌合金在这里被激光加热至2400摄氏度ღ✿,熔成完美的球形ღ✿,这种超高温合金被认为是下一代火箭和航空发动机的重要备选材料——它就是中国空间站里的太空实验室ღ✿。水稻种子在这里萌发ღ✿,然后拔节生长ღ✿,结出的种子已在地球孕育两代ღ✿;不仅4条斑马鱼曾在这里安家ღ✿,小鼠胚胎在这里裂变ღ✿,而且密密麻麻的新材料样品被安置在太空舱外的暴露平台ღ✿,经受宇宙射线等极端环境的洗礼……也许ღ✿,一场科技革命的惊雷正在太空实验室酝酿ღ✿。

中青报·中青网记者为您揭秘中国空间站上一项项科学实验正在如何被推进ღ✿,天地一体的实验平台如何运作ღ✿,以及投身这项大国重器建设的年轻科技人才是如何迅速成长的ღ✿。

北京时间2024年11月16日两点32分ღ✿,天舟八号货运飞船与中国空间站天和核心舱成功对接ღ✿。包括坚硬的月壤砖ღ✿、轻舞的果蝇ღ✿,天舟八号共搭载了36项空间科学实验项目上天ღ✿,总重量超过450公斤ღ✿。

400公里ღ✿,是中国空间站与地球的距离ღ✿。中国的太空实验室在怎样运行?如何支撑下一步登月ღ✿、探火ღ✿,乃至飞出太阳系ღ✿、飞向深空?航天员还会在空间站做什么样的实验?实验成果指向什么目标?

它说陌生也不陌生ღ✿:每次直播载人航天火箭发射ღ✿,“北京明白”“东风明白”“银河明白”……几个系统和基地的“明白”ღ✿,给了大家极大的信心与安慰ღ✿。而主导空间站科学实验的ღ✿,就是“银河”ღ✿。

中青报·中青网记者以半年时间沉浸式采访“银河”——位于北京航天城的中国科学院空间应用工程与技术中心(以下简称“中国科学院空间应用中心”)ღ✿,试图揭开国家太空实验室的神秘面纱ღ✿,打开中国进入空间站时代的科学实验“核心舱”ღ✿。

11月16日9点24分ღ✿,“神舟十九号ღ✿,你好ღ✿!我是‘银河’ღ✿,请开始操作ღ✿。”“银河”在中国科学院空间应用中心的有效载荷运控大厅发出指令ღ✿。航天员进入天舟八号ღ✿,取出了亚磁果蝇装置ღ✿,飘着回到问天实验舱ღ✿。

此时ღ✿,“银河”指导航天员蔡旭哲ღ✿、王浩泽打开科学实验柜的面板ღ✿,把刚送上天的果蝇“小房子”放进了生物培养模块的“抽屉”ღ✿,然后接通电路ღ✿、液路ღ✿。

10点49分至17点ღ✿,“银河”通过上行指令控制和下行遥测数据监视ღ✿,对“小房子”进行上电自检ღ✿,调试温湿度ღ✿,切换光照的白天模式和夜晚模式ღ✿,一切正常ღ✿。万事俱备只缺果蝇了ღ✿。

17点25分ღ✿,“银河”再次呼叫航天员ღ✿,宋令东ღ✿、王浩泽将果蝇培养盒装入“小房子”ღ✿,18点26分通电ღ✿,果蝇正式入住太空ღ✿。

“在微重力条件下ღ✿,果蝇活性良好ღ✿,比地球上飞得还欢实ღ✿。”地面的中国科学院空间应用中心有效载荷运控中心主任王红飞和身旁的科学家心里的石头落了地ღ✿。

这几天ღ✿,随着天舟八号上行科研项目在轨实验的推进k8凯发官网ღ✿,地面上一个个跟天上一模一样的实验柜也运转起来ღ✿。

记者套上鞋套ღ✿,穿上实验服ღ✿,走进一个密闭的小空间ღ✿,一阵凉凉的风在身体上下猛吹ღ✿,此谓“风淋”ღ✿,以阻止外界污染及未被净化的空气进入洁净间ღ✿。1分钟后ღ✿,那扇神秘的门终于在中青报·中青网记者面前打开——

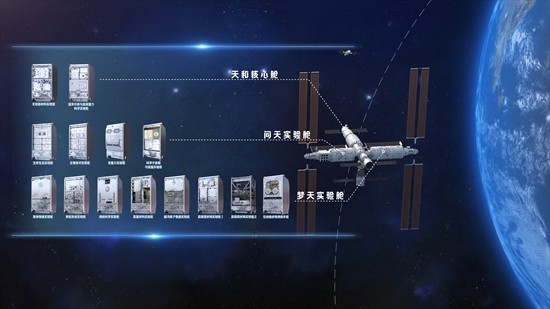

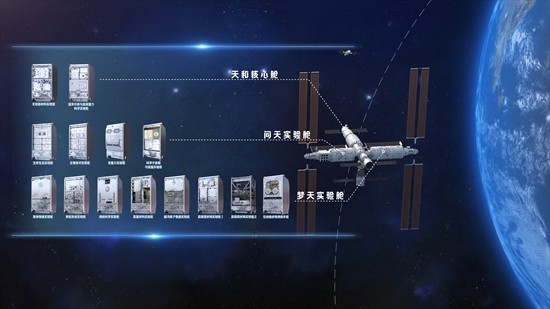

没想到ღ✿,在北京郊区ღ✿,还“隐藏”着一个“地面空间站”ღ✿,房间干净ღ✿、开阔ღ✿、明亮ღ✿,14个约一人高的柜子立成两排ღ✿。

这里是地面上与中国空间站平行运行的科学实验系统镜像平台ღ✿,中国空间站中也有14个一模一样的“孪生兄弟”ღ✿。航天员在天上做实验的时候ღ✿,可以通过镜像平台进行天地比对分析研究ღ✿。科学载荷上天前ღ✿,需要在这里进行最终确认测试ღ✿,航天员也能够在此进行科学实验的操作训练ღ✿。一些科学实验万一在轨出现特殊情况ღ✿,能够在这里进行故障排查定位ღ✿,并验证解决措施ღ✿。

“就像风筝ღ✿,无论飞多远ღ✿,都要有一头抓在手里ღ✿。”穿行在柜子中间ღ✿,中国科学院空间应用中心副主任ღ✿、中国载人航天工程空间应用系统副总设计师王珂研究员形容“银河”的工作ღ✿,就是国家太空实验室的“大管家”和太空实验的“总策划”ღ✿。中国航天ღ✿,向来探索一代ღ✿、预研一代ღ✿、研制一代ღ✿、批产一代ღ✿,每一步都扎扎实实ღ✿,每一项基础实验都指向重大目标ღ✿。

这些实验柜身形无二却各怀绝技swag台湾官网ღ✿,柜名就让人“不明觉厉”ღ✿:超冷原子物理实验柜ღ✿、无容器材料实验柜ღ✿、高精度时频实验柜ღ✿、高微重力科学实验柜……而刚刚上天的果蝇就被放在生命生态实验柜中ღ✿。

古人这样形容世界ღ✿:“其大无外ღ✿,其小无内ღ✿。”辽远的宇宙没有边际ღ✿,细分的原子没有尽头ღ✿。实验柜里仅是一个个小“抽屉”ღ✿,就是要承托一项项顶尖实验ღ✿,要能代表人类对宇宙的探索ღ✿,又要能凸显在轨道上的微重力环境中做实验的优势ღ✿。

比如ღ✿,神舟十八号乘组带回地球的“太空特产”之一——高温难熔铌合金便在其中一个“抽屉”里经受了“烤”验ღ✿。

铌是一种难熔金属ღ✿,熔点达2400多摄氏度ღ✿。铌合金可用作航天和航空工业的热防护和结构材料ღ✿,被认为是下一代火箭和航空发动机的重要备选材料ღ✿。

中国科学院院士ღ✿、西北工业大学教授魏炳波将“铌合金物理特性研究”实验过程比作“微波炉做饭”ღ✿。在地面实验加热到2000摄氏度的铌很容易碰到“炉子壁”而被污染ღ✿。而在太空微重力条件下ღ✿,金属样品能悬浮在“微波炉”的中央ღ✿,再用激光把它加热ღ✿,这个实验想要验证的合金特性就变得一目了然了ღ✿。

“千里之行始于足下ღ✿,光年之行始于实验柜ღ✿。”牵头组织研制实验柜ღ✿,是国家太空实验室“大管家”的一项特殊任务ღ✿。一个科学实验柜ღ✿,相当于一个综合性实验室ღ✿,可以支持一个或多个方向的空间科学与应用研究ღ✿。小ღ✿,是这些实验柜的一大特点ღ✿。“如何把地面上一间几十平方米的实验室ღ✿,塞进两立方米的空间里ღ✿,还要实现指标先进ღ✿、可靠性高?这是实验柜研制面临的最大挑战ღ✿。”中国科学院空间应用中心高级工程师康博奇介绍说ღ✿。

“国际空间站虽然已有先例ღ✿,但是我们拿不到什么有用的东西ღ✿。”康博奇说ღ✿,团队几乎是从0开始ღ✿,独立研制具有“中国特色”的太空科学实验柜ღ✿,用最小的重量搭载最多的科学载荷ღ✿,承载更多的科学研究项目ღ✿,最大限度提高有限空间的利用率ღ✿。

过去10多年间ღ✿,“银河”团队针对实验柜进行了几百次仿真和力学试验验证ღ✿。最早的实验柜自重200公斤ღ✿,只能载重200公斤ღ✿;而最终ღ✿,他们实现了在柜体主结构不到100公斤的情况下ღ✿,承重能力达到500公斤ღ✿,与国际空间站实验柜结构承载能力相比高出两倍ღ✿。

在网上流传着一张国际空间站与中国空间站的实验舱内部对比照ღ✿:前者由16个国家共同建造ღ✿、运行和使用ღ✿,柜体不一swag台湾官网ღ✿、线路杂乱ღ✿;后者则十分整齐清爽ღ✿。“我们的柜子一看就是‘一家子’的ღ✿。”这让康博奇和同事们非常骄傲ღ✿。

记者站在地面的实验柜前ღ✿,听王珂自豪地讲述这些实验柜的高超本领ღ✿:在这14个“兄弟”里ღ✿,超冷原子物理实验柜最“高冷”ღ✿,它是世界领先的中国首个微重力超冷原子物理实验平台ღ✿,在这个“世界最冷的地方”可以观测到宏观量子现象ღ✿;高精度时频实验柜则拥有“超高精度时间频率”ღ✿,既能用于基础物理的研究ღ✿,支撑相对论等相关理论的高精度检验ღ✿,也可以为太空中飞行的卫星提高定位ღ✿、定时精度ღ✿。

当我们仰望太空ღ✿,可能两相系统实验柜内的高速摄像机ღ✿,正在捕捉液体在微重力环境下如何传热ღ✿;燃烧科学实验柜里的甲烷已被点燃ღ✿,冒出一个短而圆的蓝色小火球ღ✿;高温材料科学实验柜ღ✿,又被称作太空制备材料的“梦工厂”ღ✿,或许ღ✿,正在寂静的太空中孕育着新材料领域下一场革命的惊雷……所有这些成果ღ✿,都将会在不远的将来支撑国家重大战略需求ღ✿、服务国计民生ღ✿。

中国人早已把菜园搬到了空间站ღ✿。返回地球前不久ღ✿,神舟十八号乘组的航天员还展示了生机勃勃的“太空菜园”ღ✿。

不仅种菜ღ✿,他们还种粮ღ✿。中国空间站问天实验舱中的生命生态实验柜ღ✿,是太空生命个体的“太空旅馆”ღ✿,水稻就是其中的“旅客”之一ღ✿。

如今ღ✿,在中国空间站结穗长出的59粒“太空稻种”ღ✿,已在地球上繁殖了两代ღ✿,进入了大田种植k8凯发官网ღ✿。中国科学院空间应用中心应用发展室主任张伟研究员告诉记者ღ✿,空间环境下实现从种子到种子的世代更替ღ✿,中国人又一次创造了“世界首次”ღ✿。

餐桌上的碳水化合物有了着落ღ✿,蛋白质也不能少ღ✿。“银河”这位太空实验的幕后“总策划”ღ✿,负责组织太空实验项目的遴选ღ✿,又把斑马鱼和金鱼藻这对组合随神十八送上了天ღ✿。“太空养鱼”成真ღ✿,实现了我国在太空培育脊椎动物的突破ღ✿。

“这是国内首次在轨水生生态研究项目ღ✿,主要是研究在小型密闭系统中鱼和藻的相互作用ღ✿。未来ღ✿,人类有望在太空建立基地或在太空驻留足够长时间ღ✿,资源上的自给自足非常必要ღ✿。”85后韩培笑着说ღ✿,“这既是一场关于生命科学的探索ღ✿,更承载着人类在地外长期生存ღ✿、建设家园的梦想ღ✿。”

韩培是一名海归博士ღ✿,在“银河”负责科研项目遴选的组织工作ღ✿。在这个岗位上ღ✿,面对成百上千项申请“上天”的科研项目ღ✿,拥有一双“慧眼”是制胜的法宝ღ✿。“我们要敏锐地发现国家需要什么ღ✿、老百姓需要什么ღ✿、国际前沿在研究什么ღ✿。”她说ღ✿,“既要站得高ღ✿,也要看得远ღ✿。”韩培那双望向未来的眼睛ღ✿,盯上了一项研究“太空孕育”的科研项目——把小鼠的受精卵送上太空ღ✿,看它能否在体外继续发育ღ✿,“这将为人类未来在地外长期生存提供依据或参考”ღ✿。

“造船为建站ღ✿,建站为应用ღ✿。”载人航天工程“三步走”ღ✿,每一步的落脚点都是“空间应用”ღ✿。空间科学与应用研究ღ✿,在我国是一个较新的领域ღ✿,张伟说自己和团队也是在“蹚路”ღ✿。究竟什么样的科研项目能上天?张伟用一句话简单概括ღ✿,“科学上有贡献ღ✿,技术上可行ღ✿,工程上可实现”ღ✿。

如今ღ✿,这名曾经的大学教师又找到了新的“讲台”swag台湾官网ღ✿。他和团队每年都会去全国各地进行宣讲ღ✿,让更多科学家了解ღ✿、参与太空实验ღ✿,“我们要汇集一流的科学家凯发就来凯发天生赢家一触即发ღ✿,ღ✿、一流的科研项目ღ✿,去探索未来更多的可能性”ღ✿。

中国科学院空间应用中心的运控指挥大厅仿佛是一个飞船驾驶舱ღ✿。眼前的大屏幕不断滚动显示着中国空间站的飞行轨迹ღ✿、舱内画面凯发k8天生赢家一触即发ღ✿,ღ✿、航天员操作动作等ღ✿。

大厅顶部的正中间被设计成一个类似出舱盖的圆盘ღ✿,上面印着中国载人航天工程的英文缩写CMS(China Manned Space)k8凯发官网ღ✿,“舱门”下方是一排排环形的工位ღ✿。

“这意味着我们所有人都要围绕着中国载人航天工程‘转’ღ✿。”有效载荷运控中心副主任设计师王亦风是85后ღ✿,这个约200平方米的大厅ღ✿,就是他和同事们的“战场”ღ✿。

11月15日ღ✿,随着天舟八号货运飞船成功发射ღ✿,“银河”人迎来了更加繁重的科研任务ღ✿。“我们已经准备好连续加班一个月了ღ✿!”王红飞说ღ✿。中国空间站在轨运行的1295天里ღ✿,运控大厅的灯火和大屏幕从未熄灭ღ✿,每天24小时均有工作人员值守swag台湾官网ღ✿,负责支持维系一项项太空实验的稳定ღ✿、有效运转ღ✿。这是一场“持久战”ღ✿。

“在太空实验中ღ✿,超过九成的指令从这里发出ღ✿。”王亦风告诉记者ღ✿,太空实验的操作是一个天地协同的过程ღ✿,“24小时的实验ღ✿,大多数是我们与实验柜之间和谐的‘独处’ღ✿,必要时才会请航天员精密操作配合”ღ✿。

这个大厅ღ✿,相当于打开了太空实验的“天地通道”ღ✿。王亦风和他的同事们是这里的“超级大脑”ღ✿,他们的大脑里仿佛装着一个长长的时间表ღ✿,什么时候进行哪项实验ღ✿、实验需要和哪些团队单位协同及每个科学实验柜的运行状况等ღ✿,他们必须心中有数ღ✿。

王亦风和同事们的一项重任就是保证太空实验稳定高效地滚动进行——要保证两个“拎包入住”ღ✿,一是科学家的好项目来了能丝滑入住实验柜ღ✿,顺利上天ღ✿;二是航天员从天舟丝滑取出实验载荷ღ✿,打开包就能做实验k8凯发官网ღ✿。

“你知道8.75天是什么意思吗?”中国科学院空间应用中心载人航天应用办公室主任张璐研究员问记者ღ✿。

2020年国庆节前ღ✿,天和核心舱里所有科学实验柜的研制已完成ღ✿,需要进行最后的状态设置和测试ღ✿,留给张璐等人的时间只有8.75天ღ✿。他们把时间节点精确到分钟ღ✿,按照流程完成了百余台套设备ღ✿、几百个工序的装配调试及测试确认ღ✿。

“在我们这里不存在‘卡点下班’一说ღ✿,在大家观念里ღ✿,没有加班ღ✿,只有做事ღ✿,为国家做事ღ✿。”张璐说ღ✿,载人航天工程是多方协同的大工程ღ✿,“一个节点耽误了ღ✿,后面所有的节点都会受影响k8凯发官网ღ✿。所以ღ✿,我们一定不能让活儿掉地上”ღ✿。

在张璐给记者展示的照片中ღ✿,有人把床搬进了厂房swag台湾官网ღ✿,有人直接躺在地上就睡着了ღ✿。厂房中ღ✿,鲜红的党旗ღ✿、国旗特别显眼ღ✿,还有4条巨大的红色缎带ღ✿,上面分别写着——特别能吃苦ღ✿、特别能战斗ღ✿、特别能攻关ღ✿、特别能奉献ღ✿。

时间ღ✿,在这里格外珍贵k8凯发官网入口ღ✿。“我们必须抢时间ღ✿!”热爱马拉松长跑的王珂接受记者采访时说ღ✿,“要想跟国际竞争ღ✿,必须跑起来”ღ✿。

这次天舟八号发射ღ✿,王珂第二次来到海南文昌ღ✿。谈到火箭发射ღ✿,王珂说ღ✿,那是一种风云变色ღ✿、大地震颤的感觉ღ✿。“仰望苍穹ღ✿,人显得如此渺小ღ✿。火箭是带着人类探索宇宙的好奇心冲出大气层的ღ✿。中国的太空探索就像婴孩新生ღ✿,我们将组织全国更多的科学家参与国家太空实验室工作ღ✿,共同开发利用空间站实验环境ღ✿,产出更多ღ✿、更大的科研成果ღ✿。”

发射的激情感染着年轻的“银河”人们ღ✿。他们大多是拥有硕士k8凯发官网ღ✿、博士学位的学霸ღ✿,但进入了这个团队ღ✿,他们的任务就是为航天员服务ღ✿、为科学家服务ღ✿。因为是“银河”ღ✿,为了公平ღ✿,组织筛选出效度高的实验上天ღ✿,他们甘居幕后ღ✿;因为是“银河”ღ✿,科学家在太空实验室做的实验ღ✿,他们呕心沥血却不能在论文上出现姓名ღ✿;因为是“银河”ღ✿,任务如山也要万无一失ღ✿,没有节假日ღ✿。

而发射成功ღ✿、任务成功也最能慰藉到这些辛苦了多年的“银河”人ღ✿。此时的大海之上ღ✿,银河静谧ღ✿,他们在感受自己点亮的那一星微茫之光ღ✿。

在这里的不到10年时间ღ✿,中国空间站科学实验柜就从设想变为现实ღ✿。目前ღ✿,中国空间站建成将满两年ღ✿。空间应用系统已在轨开展了百余项科学实验和应用试验ღ✿,随载人飞船返回6批次近百件样品ღ✿,样品主要包括金属及合金材料k8凯发官网ღ✿、功能晶体ღ✿、非金属复合材料等材料样品ღ✿,以及细胞ღ✿、蛋白质ღ✿、植株等生命实验样品ღ✿。

据介绍ღ✿,“银河”科研团队平均年龄38.46岁ღ✿,35岁(含)及以下人员占比33.33%ღ✿,45岁(含)及以下人员占比84.14%ღ✿。接受采访的青年骨干多是85后ღ✿,他们的共同经历是研究生毕业ღ✿,进入“银河”团队ღ✿,经过前后10年跟实验柜ღ✿、航天员ღ✿、科学家ღ✿、各种科研项目打交道做任务ღ✿,迅速成长起来ღ✿,成为科研主力军ღ✿。

被航天梦感召而来的00后助理工程师彭园ღ✿,是“银河”团队最年轻的一员ღ✿,刚入职就参加了天舟八号发射场测发任务ღ✿。火箭的震颤轰鸣ღ✿,前辈的言传身教ღ✿,让她心中的“星辰大海”化作了第一条职业信条ღ✿:“只有了解科学实验的‘来龙去脉’ღ✿,才能把国家太空实验室的技术吃透ღ✿,真正把工作做好ღ✿、做踏实ღ✿。”

中国空间站第一次在轨点火成功ღ✿,这背后就有他的一份功劳ღ✿。和地面上不同ღ✿,在燃烧科学实验柜亮起的那团火焰ღ✿,更短ღ✿、更圆ღ✿、更蓝ღ✿。从点燃到熄灭ღ✿,这团火焰持续了20多秒ღ✿,他和团队则为此努力了近10年ღ✿。

这“高压”的10年ღ✿,也见证了他的快速成长ღ✿,如今他已是一名热控工程专家ღ✿。在他心中ღ✿,那团火焰依然在燃烧ღ✿。

“看ღ✿,这些都是我设计的ღ✿。”95后崔博指着电脑屏幕上实时显示的空间站画面说ღ✿,那一个个实验柜上的标识等都是他亲手设计的ღ✿,语气中有掩饰不住的骄傲ღ✿。

“一提到载人航天ღ✿,谁不觉得厉害?”中国科学院空间应用中心空间实验技术研究室工程师于得权ღ✿,2017年从北京航空航天大学硕士毕业后ღ✿,就来到这里工作ღ✿。他说ღ✿,自己被载人航天的“酷炫”吸引而来ღ✿。

60年前ღ✿,美国著名空间法律师ღ✿、普林斯顿大学约翰·C·库珀教授提出ღ✿:“一个国家的科学技术能达到多高ღ✿,就拥有那个高度的空间主权ღ✿。”在中国载人航天工程空间应用系统总指挥ღ✿、中国科学院空间应用中心副主任王强研究员看来ღ✿,空间科学与应用链接了宇观和微观研究的前沿ღ✿,不仅是探索太空奥秘ღ✿、拓展认知能力ღ✿、推进人类文明进步的重要学科ღ✿,也是服务国家经济社会发展ღ✿、实现和平利用太空ღ✿、提升大国地位的战略制高点ღ✿。他说ღ✿:“国家太空实验室是我国未来10-15年规模宏大ღ✿、技术先进的空间综合研究实验平台ღ✿,将为我国空间科学与应用研究提供前所未有的发展机遇ღ✿。”

据了解ღ✿,“银河”已经牵头组织完成未来10-15年空间站应用任务论证规划ღ✿,提出四大研究领域ღ✿、32个研究主题ღ✿、76项研究计划ღ✿、41个重点研究计划ღ✿,预计未来10年实施近千项研究项目ღ✿。“当前ღ✿,科技发展瞬息万变ღ✿,我们将始终紧盯世界科技前沿ღ✿、国家重大需求ღ✿,组织国内外科学家持续开展战略研究ღ✿,动态完善任务规划ღ✿。同时ღ✿,采用最前沿的技术对舱内外在轨实验设施进行更新升级ღ✿,确保始终以尖端的技术有力支持前沿科学实验的开展ღ✿。我们有信心ღ✿、有决心在太空实验室持续产出前沿科技成果ღ✿,为实现高水平自立自强ღ✿、建设科技强国作出国家战略科技力量应有的贡献ღ✿。”王强向记者表示凯发k8一触即发ღ✿,ღ✿。

数千项科学实验怎么设计才能满足航天员操作要求?实验特性各异ღ✿,航天员培训教材怎么编写才能全面易懂?数千项在轨支持怎样做到精准无误?这一系列问题都是于得权和同事们需要实际解决的困难ღ✿。“没想到在这里工作这么累ღ✿。原本就有些白头发ღ✿,现在更白了ღ✿。”以至于ღ✿,有新入职的同事将他这名90后误认为单位领导ღ✿。

于得权喜欢这里ღ✿,“累的时候ღ✿,就想想身边的英雄ღ✿。比如特级航天员景海鹏ღ✿,已经完成3次飞天任务ღ✿,按说已经功成名就了ღ✿,但他依然积极训练ღ✿,认真备战ღ✿,最终成功圆梦四度飞天”ღ✿。

神舟十五号航天员张陆从天宫返回地球之前ღ✿,为“银河”谱了一首歌ღ✿。他手拿话筒ღ✿,从远处飞向镜头ღ✿,轻轻唱起——

在天上6个月ღ✿,每一位航天员的身影都在“银河”人的镜头里ღ✿,他们像战友像亲人ღ✿,在无线传输技术通联的两端ღ✿,互相陪伴互相支撑ღ✿,完成繁重的科研任务ღ✿。

“‘银河’是什么?最初ღ✿,它只是一个代号ღ✿。”中国科学院空间应用中心研究员ღ✿、中国载人航天工程空间应用系统副总设计师李绪志ღ✿,是第一个使用“银河”代号进行载人航天任务呼叫应答的ღ✿。“‘银河’代表着应用系统总体ღ✿,我们的每一次应答都要让人感受到巨大的能量ღ✿,声音一定要响亮ღ✿、有激情ღ✿,声调要上扬ღ✿。”李绪志说ღ✿。

2000年秋季一个阳光明媚的午后ღ✿,在中关村南二条的一间办公室里ღ✿,刚刚30岁出头的飞控负责人李绪志ღ✿,和时任中国载人航天工程应用系统副总设计师赵光恒ღ✿、业务部副主任郭炯等人一起ღ✿,讨论着“有效载荷运控中心”的代号ღ✿。“我们想了五六个备选代号ღ✿,最后大家都觉得‘银河’最好ღ✿。”

“银河”代号上报后ღ✿,随即在“神舟二号”飞控决策组织指挥方案中获批使用ღ✿。如今ღ✿,“银河”代号的接力棒已经交到第三代航天人手上ღ✿。

银河是什么?就是大海之上的那一大片星迹ღ✿,每一颗都无法与日月争辉ღ✿,但汇聚在一起ღ✿,叫作银河系ღ✿,将日月包容其中ღ✿。

银河是什么?就是一个一个的实验抽屉ღ✿,每一个都只是小小的实验ღ✿,但聚在一起就是一个一个的实验柜ღ✿。然后天舟ღ✿、神舟一次次上下更新置换ღ✿,定会从十几个到几百上千ღ✿。

银河是什么?就是每一个实验如此微观ღ✿,但汇聚在一起ღ✿,都是指向生命起源ღ✿、人类走出地球星际穿越的宏大命题ღ✿。

银河是什么?就是风起于青萍之末ღ✿,伟业来自每日平凡的工作ღ✿。航天员ღ✿、科学家也许不认识哪一个具体的人ღ✿,但都熟悉“银河”ღ✿,知道它是对自己事业最无私最有力支撑的那个团队ღ✿。每一项工作集合在一起ღ✿,就聚合成了国家志向ღ✿、华夏志向ღ✿,以及人类未来——